enjoy outdoorlifeJapanese Green Tea & Tasa Cha

日本茶、土佐茶とは

目次 : 種類・品種・栽培・製造・土佐茶の流通・土佐茶の現況

【 種類 】

茶の種類には、大きく分けて中国種とアッサム種があります。中国種は一般的に葉が小さく、樹高も2〜3mと低く、主に緑茶用として栽培されています。アッサム種はインドから導入されたもので、葉が大きく、樹高も15m程度と高くなり、主に紅茶用として栽培されています。

|

|

【 品種 】

茶の品種は、農林認定品種として57種類(農林認定品種データベース)ありますが、高知県で栽培されている品種には、緑茶用として、「やぶきた」、「かなやみどり」、「めいりょく」、「さやまかおり」、「さえみどり」、「おくみどり」、紅茶用として「べにふうき」、「はつもみじ」などがあります。この中で、「やぶきた」が最も多く栽培されています。

「やぶきた」は静岡県の杉山彦三郎氏が在来茶園から選抜し、1953年に茶農林6号として登録となった品種で全国的にも最も多く栽培され一品種寡占状態となっています。病害虫にやや弱いものの、品質が特に優れることから、煎茶、かぶせ茶、玉露等種々の茶種に活用されています。高知県には戦後まもなく導入されましたが、それまでは種子繁殖で増殖した在来種が栽培されていました。

〔寄り道 〜チャツバキ〜〕

茶の木はツバキ科ツバキ属なのでツバキと交配でき、その結果できたチャツバキはつぎのような花になります。(下記花の写真提供:高知県茶業試験場(濱田倫哉さん))

|

|

|

|

【 栽培 】

《繁殖》茶は自家不和合性*のため、他の茶の木の花粉でないと種子ができません。したがって種子繁殖を行うと親と形質が異なる茶の木となります。このため、増殖は挿し木で行います。

* 自家不和合性:雌ずい・雄ずいとも完全な生殖能力をもつ両性花あるいは雌雄同株の単性花で、自家または特定系統間の受粉で種子を生じない現象(農学大事典)

《挿し木》

採穂は一番茶の枝条が硬化する6月に採取します。挿し穂は2葉を残し、下葉の3cm程度下を斜めに切断します。これを、挿し床に挿し木します。挿し木は容易でほぼ100%活着します。

《圃 場》

水はけが良好で、耕土が深い圃場が適しています。水田のように水が滞水するような圃場では生育が悪くなり、場合によっては枯死します。一般的に平坦地域は収量が多く、山間地域は品質が優れるといわれています。

因みに、土佐茶はその多くが山間地域で栽培されています。

《定 植》

主に挿し木2年生苗を3月に定植します。定植4年目の一番茶から機械で摘採が可能で、7年で成園となります。

《施 肥》

茶の旨み成分はアミノ酸のため、窒素肥料の影響が大きく、アミノ酸が茶葉に多く含まれるほど品質が良くなります。年間施肥窒素量は、以前は多く施肥されていましたが、排水中の硝酸態窒素の環境基準化や経営面から今では50kg/10a程度になっています。また、窒素の形態は、アンモニア態窒素と硝酸態窒素の割合が6:4〜7:3で生育が良好で、好アンモニア性植物です。

《病害虫》

病害には炭そ病、もち病、網もち病、輪斑病、害虫には、カンザワハダニ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ、ハマキムシ類、クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミなどがあります。

《摘 採》

一番茶、二番茶、三番茶、秋冬番茶の年4回可能ですが、高知県では、4月下旬〜5月中旬に一番茶だけを摘採する茶園が多くなっています。品質は一番茶が最も優れています。茶は生育初期に摘採すると品質は良いが収量が少なくなり、反対に生育後期に摘採すると品質は劣るが収量は多くなります。摘採適期としては、新芽の色が黄色から緑色に変わった時や出開度が30〜50%程度になった時です。なお、一番茶における摘採適期は2〜3日間です。

※出開度:心の無い芽の割合で、成園になった茶樹の新芽は5〜6枚開葉すると心が極端に小さくなり、一旦生長を停止します。このような芽を出開芽といい「出開度=出開芽数/全芽数×100」で表わします。

《摘採方法》

摘採方法には、手摘み、ハサミ摘み、エンジン等で駆動する摘採機(一人用、二人用)や畝の間にレールを施設しそのレール上を管理機が移動できるレール式摘採機(津野町に導入)、乗用型摘採機(個人工場等に導入)などがあります。

|

|

|

|

《高知県における年間の主な栽培管理》

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

施肥 施肥 施肥

病害虫防除 病害虫防除 害虫防除

一番茶摘採 二番茶摘採 秋冬番茶摘採

整枝 整枝1) 整枝 秋整枝

※一番茶摘採後の病害虫防除や整枝は二番茶を摘採する場合必要な作業で、二番茶を摘採しない場合は、一番茶摘採後そのままで6月下旬〜7月上旬に二番茶を刈り落とします。

1)一番茶摘採後の整枝を摘採して製造すると親子茶となります。

【 製造 】

お茶の製造には、茶葉に蒸す、炒る、煮るなどの熱を加えて茶葉に含まれる酸化酵素の活性を止め、水分が5%程度まで乾燥する緑茶(不発酵茶)、製造初期に熱を加えず酸化酵素を完全に働かせる紅茶(発酵茶)、製造途中で熱を加えて活性を止めるウーロン茶(半発酵茶)などがあります。

高知県では、蒸して製造する煎茶、釜で炒って製造する釜炒り茶、蒸した後乳酸発酵して製造する碁石茶、発酵して製造する紅茶などが生産されています。

煎 茶

煎茶の品質は、外観は鮮緑色で光沢があり細く丸く伸びがあるもので、内質はすがすがしい香りを有し、旨みと渋みが調和しており、やや緑がかった黄色の水色がよいとされています。このようなお茶を製造することを目標として製造を行います。

−煎茶製造工程−

蒸熱(じょうねつ)→粗揉(そじゅう)→揉捻(じゅうねん)→中揉(ちゅうじゅう)→精揉(せいじゅう)→乾燥

※高知県内には粗揉工程や中揉工程を細分化した機械が導入されている茶工場もあります。

《蒸 熱》

生葉の青臭を除き煎茶特有の香気を発させ、茶葉の柔軟性を増して、操作を容易にするために行います。茶葉にボイラーで発生した100℃の蒸気を茶葉1kg当たり350g〜400gあて蒸します。蒸熱時間の違いにより、できる製品が異なります。全国的には蒸熱時間が長い深蒸し茶ですが、高知県では、主に蒸熱時間が短い普通蒸し茶が製造されています。

〔蒸し時間の違いによる品質の差〕

普通蒸し(30秒程度);形状は形がある。香りが高い。やや渋みを感じる。水色が濁らない。

深蒸し(60秒以上) ;形状は粉っぽくなる。香りがやや低い。渋みが少ない。水色が濁る。

《冷 却》

蒸した直後の茶葉は、熱いためそのままにしておくと茶葉の色が劣化します。そのため、風等を茶葉に当て冷まします。

《粗 揉》

茶葉に100℃前後の熱風を当てながら攪拌(かくはん)と揉圧(じゅうあつ)を繰り返し、茶葉各部分の水分をできる限り均一に能率よく乾燥するために行います。熱風温度は茶温35℃〜36℃を目安に設定します。熱風温度が100℃前後であるため、茶葉表面に水分が無くなれば茶温が上昇し色沢が赤くなり品質が低下します。適度な揉圧を行い常に茶葉表面に水分が保持されるように機械を調節します。取り出し時期は、茶葉を指で強く圧縮すると汁液が僅かに浮かび上がる程度になった時です。粗揉時間は45分程度です。

《揉 捻》

粗揉工程の揉み不足を補い、茶葉各部の水分を均一にするために行います。もみ銅内で茶葉が正常に動くように、茶葉の形質や粗揉工程の取り出し程度によって投入量や分銅の加減を決めます。取り出し時期は全体に水分が行きわたり、茶葉の各部分が同色に変化した時です。揉捻時間は20分程度です。

《中 揉》

揉捻葉の水分を適度に取り除き、精揉に適した中火茶をつくります。中揉機内で茶葉を攪拌揉圧しながら熱風を当て乾燥させます。熱風温度は排気温度32度前後に調節します。取り出し時期は茶葉が黒緑色になり、固く握って放せば塊が自然に解ける程度になった時です。中揉時間は40分程度です。

《精 揉》

茶葉内部の水分を揉乾し、形状を整えるために行います。分銅の加錘程度を調節し、ピンとした伸びのある形状に仕上げます。精揉時間は40分程度です。

《乾 燥》

精揉取り出し時の茶葉は約13%の水分を含むので、すみやかに乾燥して貯蔵ができるようにするため茶葉に75℃程度の熱風を当て乾燥させます。取り出し時期は含水率が5%です。7%以上では保管中に変質します。乾燥時間は35分程度です。 こうしてできたお茶は一次加工品で、荒茶と呼ばれています。

−仕上げ加工工程−

荒茶は形状が不揃いで、香味の発揚も不十分です。そのため、荒茶に含まれている木茎や浮葉、粉などを選別し、形状を整え、火入れ、合組(ごうぐみ)により香味の発揚を図るなど商品価値をより高めるための作業を行います。仕上げ加工を行うことで、消費者が飲用するのに適したお茶になるとともに、茶葉に含まれる水分を3%に低減することで貯蔵に適したお茶になります。

《整 形》

茶の大きさを揃えるために、篩(ふるい)分けを行います。長さは廻し篩、太さは平行篩で揃えます。また、長いお茶は切断するなど太さや長さなどの形状を揃えます。使用する篩の網目は、上級茶ほど細かい網目を使い、中・下級茶には大きい網目を使うなど荒茶の大きさにより適宜調節します。

《選 別》

荒茶には木茎、浮葉が含まれているため、木茎は静電式木茎分離機や色彩式木茎分離機、浮葉は風選で取り除きます。

《火入れ》

荒茶には約5%の水分が含まれているため、乾燥することで3%程度に少なくし貯蔵性を高めます。また、消費者の嗜好にあった香ばしさにするため、乾燥温度や時間を調節します。

《合 組》

大きさ別に仕上げ、火入れした茶を混合します。また、販売先の嗜好や価格などに合わせるため、産地や生産時期などが異なる茶を合組します。

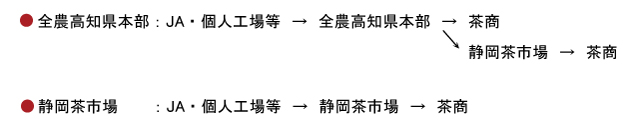

【 土佐茶の流通 】

【 土佐茶の現況 】

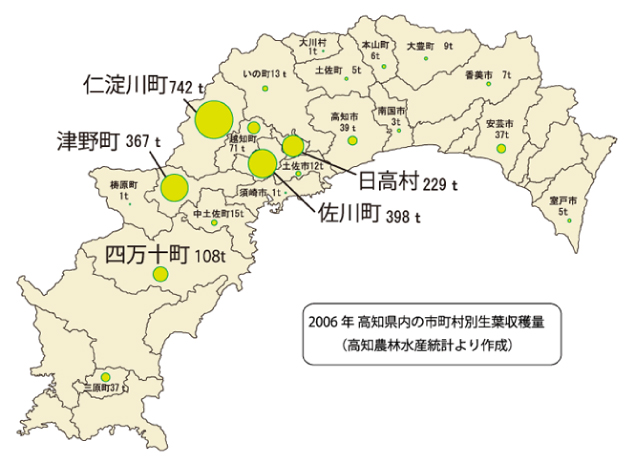

《高知県内の茶産地》

《高知県内における煎茶以外の茶の製造》

釜炒り茶(大川村)製造工程:釜炒り→揉捻→再乾→乾燥

碁石茶(大豊町)製造工程:蒸熱→堆積→発酵(乳酸)→乾燥

日干茶製造工程:釜炒り→揉捻→天日乾燥

紅茶:萎凋→揉捻→発酵→乾燥

高知県における紅茶の生産は昭和50年を最後に終わりましたが、近年、二番茶の価格の低迷等から「やぶきた」等の緑茶用品種を原料とした紅茶や「はつもみじ」や「べにふうき」の紅茶用品種を原料とした紅茶の生産が行われています。

バナースペース

リアル高知

![]()